前回の記事では、改良メダカの命名権についてまとめをしました。

本記事では、前回記事では説明できなかった内容

- 「改良メダカの慣用的な名前について」

- 「慣用的な名前に対するめだかの館の考え」

- 「改良メダカの命名で主張できる権利範囲(めだかの館の考え)」

について説明します。

長文かつ複雑な内容であるため、興味のある部分だけでもご覧いただければ幸いです。

目次

改良メダカには3つの名前(品種名、オリジナルネーム、慣用的な名前)が存在する

品種名とオリジナルネーム(ニックネームやハウスネーム)

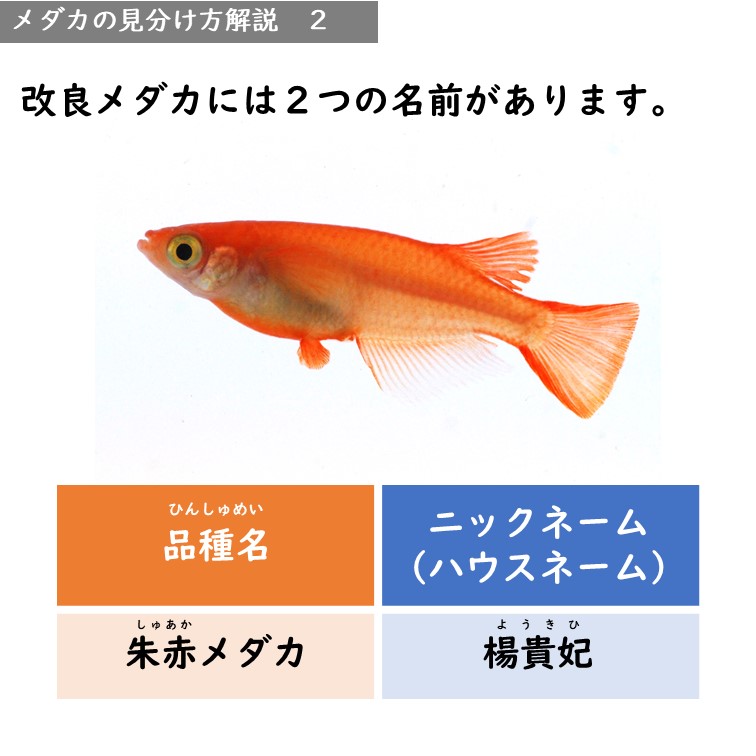

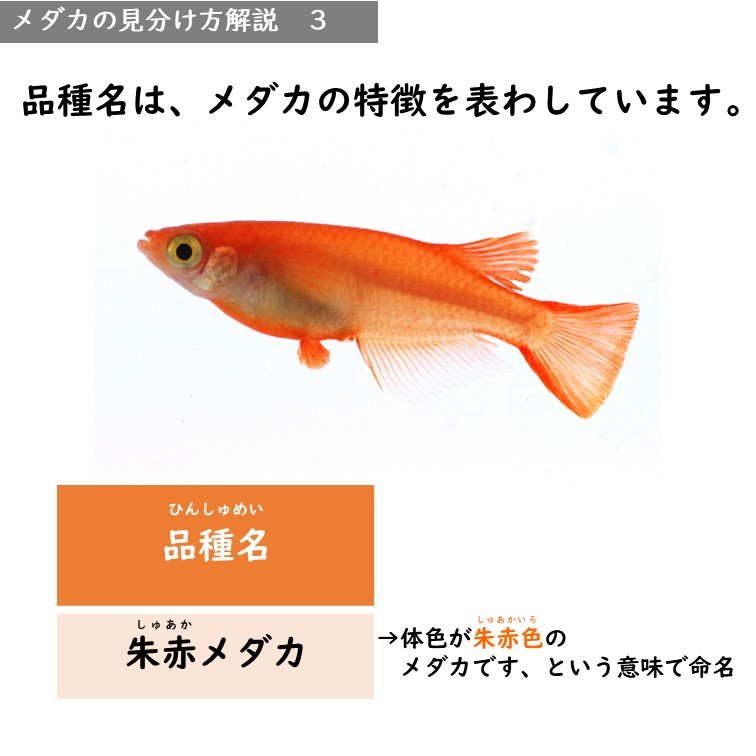

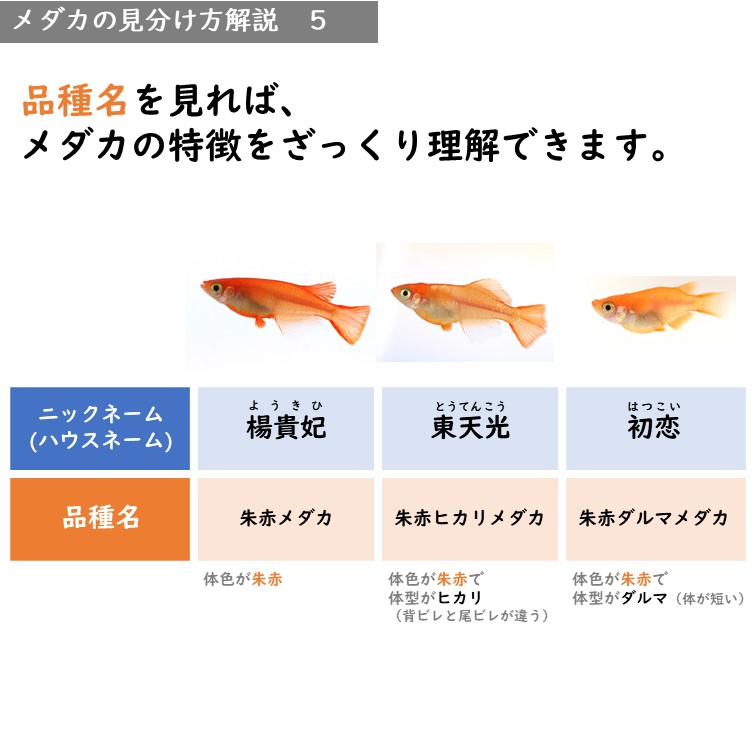

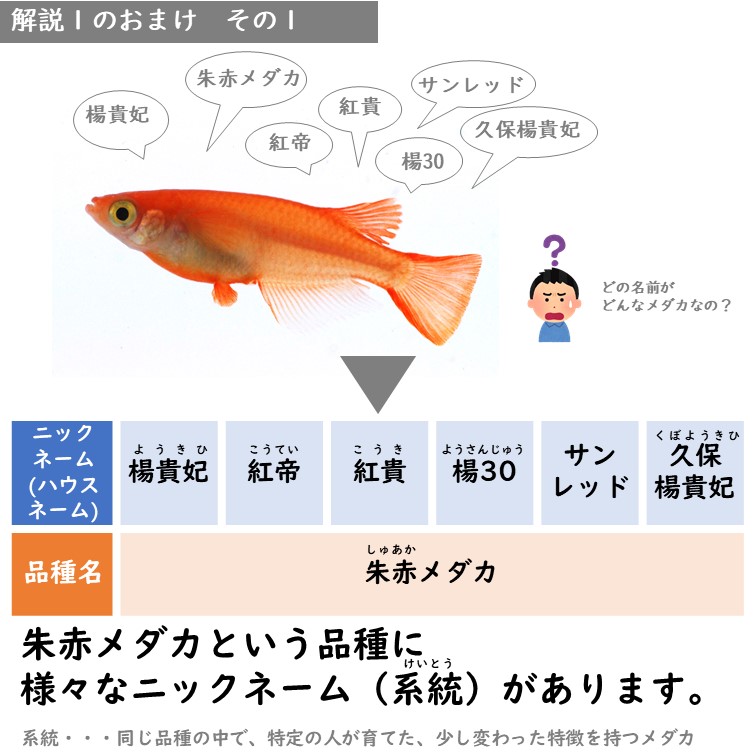

これまで、改良メダカには2つの名前が存在する、と説明してきました。

品種名とオリジナルネーム(ニックネーム+ハウスネームのようなもの)です。

画像をクリックすれば拡大表示されます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

品種名は、日本メダカ協会公式ガイドライン 改良メダカ品種分類マニュアルに基づいて、機械的に命名されるため、1種類のメダカにつき原則1つ付与されます(人によって、どの特徴を持っているか意見が分かれた場合は、この限りではありません)

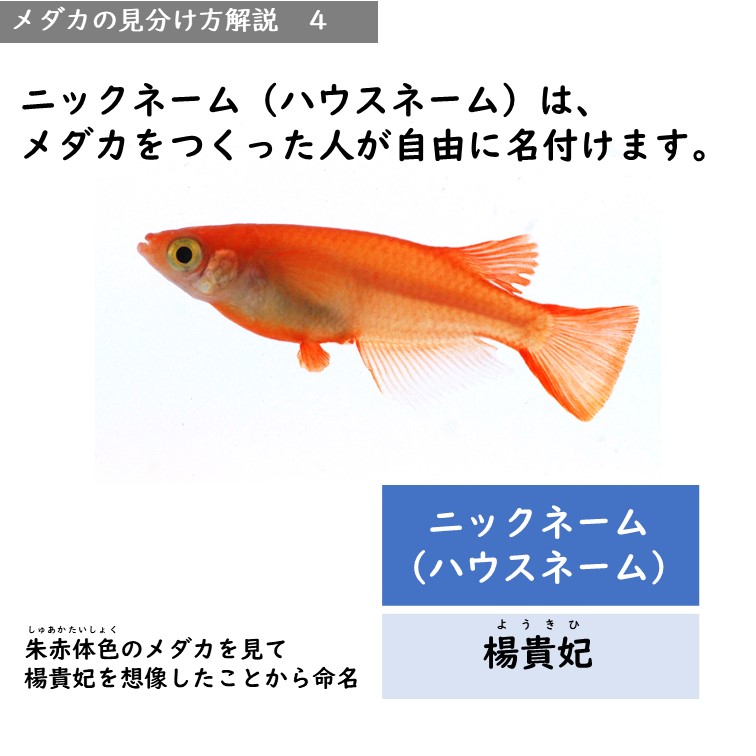

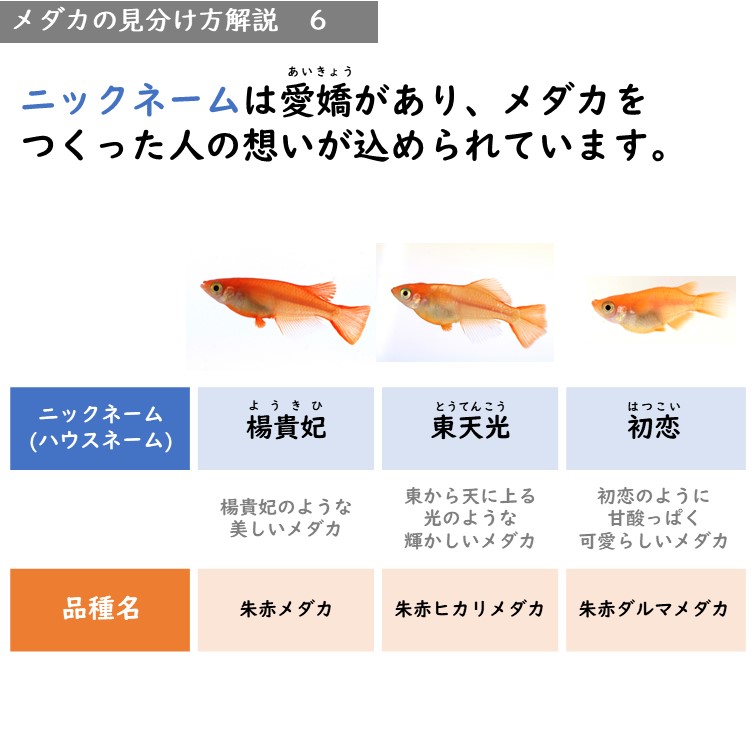

一方で、オリジナルネーム(ここでは、ニックネーム、ハウスネームなどの総称とします)については、命名に様々なパターンが存在し、1種類のメダカにつき複数の名前を持つことがあります。

- 新品種作出者が命名する(楊貴妃、幹之など)

- 作出者がつけたわけではないが、市場にて通称が普及しいつのまにかオリジナルネームが浸透する(紅ほっぺ、など)

- 既存のオリジナルネームや特徴を組み合わせて命名される(オロチ+ラメで「オロチラメ」など)

ここで、既存のオリジナルネームや特徴を組み合わせて命名される名前を、当店では「慣用的な名前」として区別しています。

品種名、慣用的な名前、オリジナルネームの特徴

ここでは、オロチラメを例に説明します。ブラックダイヤの名称で有名なメダカです。

このメダカは、オロチの特徴である背地反応しないブラック体色にラメの特徴を持っています。

品種名、慣用的な名前、オリジナルネームは次の通りです。

| 品種名 | 品種名:ブラックラメ 共通補足:背地反応なし |

| 慣用的な名前 | オロチラメ |

| オリジナルネーム | ブラックダイヤ |

それぞれ、どのような特徴があるかは次の通りです。

品種名:

メダカの特徴が一目でわかる。

ブラック体色とラメの特徴をもっていることが初心者でも理解できる。

しかし、系統(遺伝)に関することは全くわからない。また、機械的な名前であるため、愛着が沸きにくい。

慣用的な名前:

オロチというメダカ、ラメというメダカを知っている人なら、そのどちらの特徴を持っていることが一目でわかる。

また、オロチ系統のメダカであり遺伝子を持っていることが容易に想像できるため、ある程度メダカを知っている人同士であれば、特徴も遺伝も両方理解することが出来る。

オリジナルネーム:

販売名で浸透しているため、一番使用されている名称である。

一方、名前からはメダカの特徴や遺伝子を推定することは難しい。

新品種作出者が自由に命名できる名称であり、改良メダカづくり楽しみや文化のひとつである。

名前一つで人気が出ることもあれば、同じ形質のメダカで複数のオリジナルネームが存在することもあり(同種異名問題)、メダカの名前は難しい、複雑だと言われる要因でもある。

このように整理すると、オリジナルネームだと思っていた名称の中に、慣用的な名前が混じっていることに気づいてた方もいるかと思います。

- オロチ+ヒレ長 → オロチヒレ長

- 女雛+ラメ → 女雛ラメ

- ラメ幹之+黒体色 → 黒ラメ幹之

- ラメ幹之+3色体色 → 3色ラメ幹之

など、枚挙に暇がありません。

新品種にオリジナルネーム、慣用的な名前のどちらをつけるかで主張できる権利が異なる(めだかの館の意見)

慣用的な名前は半自動的に付与され、公共性がある

3つの名前の特徴を整理しましたが、3つの名前を「誰が付けるのか」を整理します。

品種名:目視確認する人がつける(持っていると判断したメダカの特徴から自動的に品種名がつけられる)

慣用的な名前:とくに誰が付けるわけでもない。愛好家同士の会話や市場などを通じて自動的につけられる、またはつけれられないこともある。しかし、オリジナルネームを付けたつもりでも、新品種作出者が無意識に慣用的な名前をつけている場合がある。

オリジナルネーム:新品種作出者が付ける。

慣用的な名前とオリジナルネームは、名前を付ける人が異なります。

オリジナルネームは、新品種作出者の思いを反映させたものであるため、ある程度命名に関する権利や主張をしても問題はないように思います。

一方で、慣用的な名前は、言うなればメダカ愛好家なら誰でも自然に思いつく名称であり、なおかつ命名者がいない(場合が多い)ため、ある程度公共的な名称だと考えます。

※これは、あくまで、めだかの館の意見です。

- 品種名 → 目視確認する人

- 慣用的な名前 → 特に決まっていない

- オリジナルネーム → 新品種作出した人

新品種すべてにオリジナルネームを付けると、メダカの名前がわかりにくくなる可能性がある

新品種作出の際、作出者としてはご自身の思いを込めたオリジナルネームを命名したくなることかと思います。

一方で、あまりにオリジナルネームが増えすぎることは、改良メダカの名前を分かりにくくする、という指摘もあります。

例えば、ラメメダカが作出された際、新しい体色に遺伝させようと誰もが思うはずです。

その際

茶ラメメダカを作出した → オリジナルネーム「太郎」

黄ラメメダカを作出した → オリジナルネーム「二郎」

白ラメメダカを作出した → オリジナルネーム「花子」

青ラメメダカを作出した → オリジナルネーム「三郎」

とすべてにオリジナルネームをつけてしまうと、楽しい世界ではありますが、それぞれのオリジナルネームと特徴を覚える必要性が生じてしまうというデメリットも発生します。

改良メダカの種類が少ない時代においては、このような命名で良かったのですが、いまや900種類近くのメダカが存在し、これからも新品種作出が期待されるメダカ界では、不用意にオリジナルネームを乱発しないほうがよい、という意見も納得できます。

この問題を解決策のひとつとして、新品種を作出しても慣用的な名前をオリジナルネームとする、という方法があります。

静楽庵さんの命名方法とその理由

ここで、黒ラメ幹之やサファイアの作出者である静楽庵さんの命名方法を見てみましょう。

静楽庵さんは、オリジナルネームを命名することはほとんどなく、新品種を作出した際には基本的には慣用的な名前を使用しています。

例 オーロラ幹之、黒ラメ幹之、三色ラメ幹之

静楽庵さん作出の品種一覧

このことについて、当店は次の2点の思いを静楽庵さんが持っているため、と推察しています(直接聞いたわけではなく、静楽庵さんとお話する中でめだかの館が勝手に抱いた感想です)。

- オリジナルネームの多発は改良メダカの名前を複雑にするため、慣用的な名前を使用する傾向がある

- 過去に作出したメダカを交配に使用しているため、過去の作出者に敬意を表し、オリジナルネームを踏襲している

この2点は、めだかの館は非常に共感し、その内容を支持しています。

和田氏がピンクサファイアと命名した理由

少し話はそれますが、静楽庵さんは和田敏拓氏が作出した「ラメ幹之」の名称を尊重していることから、和田氏も静楽庵さんの作出したサファイアに敬意を表し、2022年4月に作出したメダカに「ピンクサファイア」と命名しました。

過去のメダカ、お互いの作出したメダカをリスペクトすることは、改良メダカの発展になくてはならないものだと感じています。

めだかの館の命名方法とその理由

めだかの館の命名方法はどうでしょう。

まだ改良メダカの種類が少ない時期(幹之誕生以前(2007年以前))においては、新品種はすべてオリジナルネームを付けていました。それには2つの目的がありました。

- 改良メダカを作出した人はオリジナルの名前を付けてよい、という慣習を浸透させる

- 改良メダカに愛称をつけることでなじみ深いものとし、飼育人口を増やす

結果として、この時期にオリジナルネームを付けたことは、現在の改良メダカ界の発展に寄与したと考えています。

一方で、幹之誕生以降は、オリジナルネームの多様は混乱を招く恐れがあるため、特に思い入れのある新品種にはオリジナルネームを、それ以外は慣用的な名前を付けるように変更しました。

幹之誕生(2007年)以降で、命名方法を変更した

例:

白メラーメダカを作出した際は「風神」とオリジナルネームを命名

白メラーメダカのダルマ体型を作出した際は「風神ダルマ」と慣用的な名前を命名

新品種作出者が慣用的な名前としてオリジナルネームを付けた場合の問題点

ここであれ?とおもった方もいるかと思います。

新品種作出者がオリジナルネームのつもりで慣用的な名前を付けた場合、その権利などの事情は少し複雑になります。

というのも、慣用的な名前が命名されるパターンには、実は

- 新品種作出者が命名する場合

- 市場などから自然と浸透していく場合

の2つがあるからです。

黄金ラメの場合

例えば、黄金ラメを例に挙げます。

このメダカは2015年に作出されましたが、めだかの館では作出者は不明(特定できない)としています。この時期に同時多発的に同じ表現のメダカが誕生し、どの方が作出者か整理できなかったためです。

この表現のメダカには、当時は様々なオリジナルネームがあったのかもしれませんが、現在では慣用的な名称である「黄金ラメ」が一般的な名前かと思います。

このように、慣用的な名前は、市場から自然に浸透し、命名(というと語弊がありますが)

される場合があります。

その場合、命名者がいないため、黄金ラメの名前の使用権は誰かに帰属するわけではなく、広く愛好家に使用されるものと理解しています(だれも黄金ラメを使用してはいけない、と主張できない※)。

※ここでは、あくまでルールのない業界でのモラルに依存した話をしています。商標権などの知的財産権が取得された場合には、全く話が異なります。

黒ラメ幹之の場合

では、静楽庵さんの作出した「黒ラメ幹之」はどうでしょう。

黒ラメ幹之は2014年に静楽庵さんが作出した、黒体色に多色ラメの特徴を持つメダカです。

黒ラメ幹之は、オーロラ幹之から作出した黒幹之と白ラメ幹之の交配から作出しています。

黒ラメ幹之は初めてラメに多色が発現した画期的なメダカでしたが、静楽庵さんはオリジナルネームではなく、あえて慣用的な名前をつけられました。(あくまで、めだかの館の解釈です)

黒ラメ幹之は、メダカの特徴が優れていることはもちろん、その名称から保有する特徴や遺伝情報(交配経緯)がわかりやすかったこともあり、すぐさま全国に普及し、今なお人気の品種として愛され続けています。

黒ラメ幹之

ここで、「黒ラメ幹之」の使用権は誰に帰属するでしょう?

おそらく、静楽庵さんに帰属する、と考える方が多いかと思います。しかし、めだかの館は、100%静楽庵さんに権利があるわけではないと考えます。

なぜなら、慣用的な名前をオリジナルネームとして100%の権利を主張して、仮にそれが通った場合には、「黒ラメ幹之」という(誰でも思いつく、使用する可能性がある)名称を静楽庵さんが独占使用できることとなってしまうからです。

これが完全なオリジナルネーム、(例えば「ABC」)であれば、静楽庵さんに100%の権利があって問題はないと思います。

「黒ラメ幹之」という名称を独占使用できることと、「ABC」という名称を独占使用できることでは、改良メダカ界において与える影響があまりに異なるからです。

言い換えれば、「黒ラメ幹之」という名称の独占使用は、権利主張者しか名称を使用することが出来ず、品種の普及の妨げとなる可能性があり、ひいては改良メダカ界の損失となる可能性が高いと考えています。

商標権を参考に、慣用的な名前の権利について考えてみる

以下は、商標権が認められる際の基準を参考にした、あくまで個人的な意見です。

***少し商標権の話になりますので、興味がない方はスルーしてください***

商標権は、どんな名前でも認められるわけではなく、識別力があるか、で登録できるかが判断されます。識別力とは、「誰の商品・サービスかを識別する目印となる力」です。

(参考 商標法3条)

また、商標法第26条には、商標権の効力が及ばない範囲を規定していいます。

今回の「黒ラメ幹之」という名称は、は商標法26条の「慣用商標」に近いのかなと理解しています。

「慣用商標」は、その物の名称やサービスの名称として慣用的に用いられる商標である。複数の名称の組み合わせはどうか。それ自体が普通名称である場合は別として、組み合わせの場合、もはや普通名称とはいえず、慣用商標或いはいわゆる記述的表示商標といえるか否かが問題となる。組み合わせが自然であればあるほど慣用商標や記述的表示商標と判断されるであろう。逆に、組み合わせることが通常でない意外な名称の組み合わせ、指定商品や指定役務との関係では意味が1つに決まらない組み合わせ等は、識別力のある商標と解されるべきである。

(引用 M&Partners代表のブログ 商標権の効力が及ばない範囲(商標法第26条))

唐突に商標権の話を出しましたが、改良メダカの最適な命名ルールはなんだとうと日々考える中で、商標権や育成者権(農産物の品種登録に関する権利)について調査することがあり、これらの権利をメダカに適応できないか模索しているため、今回記載させていただきました。

***ここまで***

まとめ

長々と書きましたが、言いたいことは次の通りです。

- 完全オリジナルネームをつけるのであれば100%の権利を主張をしてもよい

- 慣用的な名前をオリジナルネームとしてつけるのであれば、100%の権利を主張をすべきではない

- 両者の違いを理解して、命名の際は注意する必要がある

ということです。

ここまで、黒ラメ幹之を例に静楽庵さんのお名前を出させていただきましたが、静楽庵さんは黒ラメ幹之に倒して100%の権利を主張してはいないと思いますので、全く問題はない(さすが静楽庵さん)と認識しております。

勝手に名前を出して申し訳ございませんでした。

しかし、この思いがあるからこそ、ピンクサファイアという名称をめだかの館が変更する予定はない、ということにつながっていることをご理解いただければ幸いです。

おわりに

このように、命名ひとつとっても過去の様々な経緯や経験を総動員して、改良メダカの未来のためにひとつずつ判断をしていることが伝わったのであれば、とてもうれしく思います。

一方で、当店の考えがすべての人の賛同を得られるとは思っておりません。

当然、反対意見もあるでしょうし、それを否定するつもりもありません。

改良メダカ界が今後も継続的に発展するために必要なのは、お互いが敬意をもって議論を重ね、個人ではなく全体を考え、そして行動につなげ、行動を継続することだと思います。

めだかの館では、新品種の作出や販売だけでなく、様々な活動を行っています。

- カタログの出版やWEB図鑑を通じてメダカの情報発信及び整理を実施

- 日本メダカ協会を通じて品評会の開催サポートや審査員、愛好家の育成、地域メダカコミュニティ形成のお手伝い

- 改良メダカの放流禁止を考える会を通じて、引き取り活動や啓もう活動を実施

微力ではありますが、今後も改良メダカ界のために尽力してまいります。

ご賛同いただける方は、ぜひご協力をいただければ幸いです。

長文をご覧いただき、ありがとうございました。